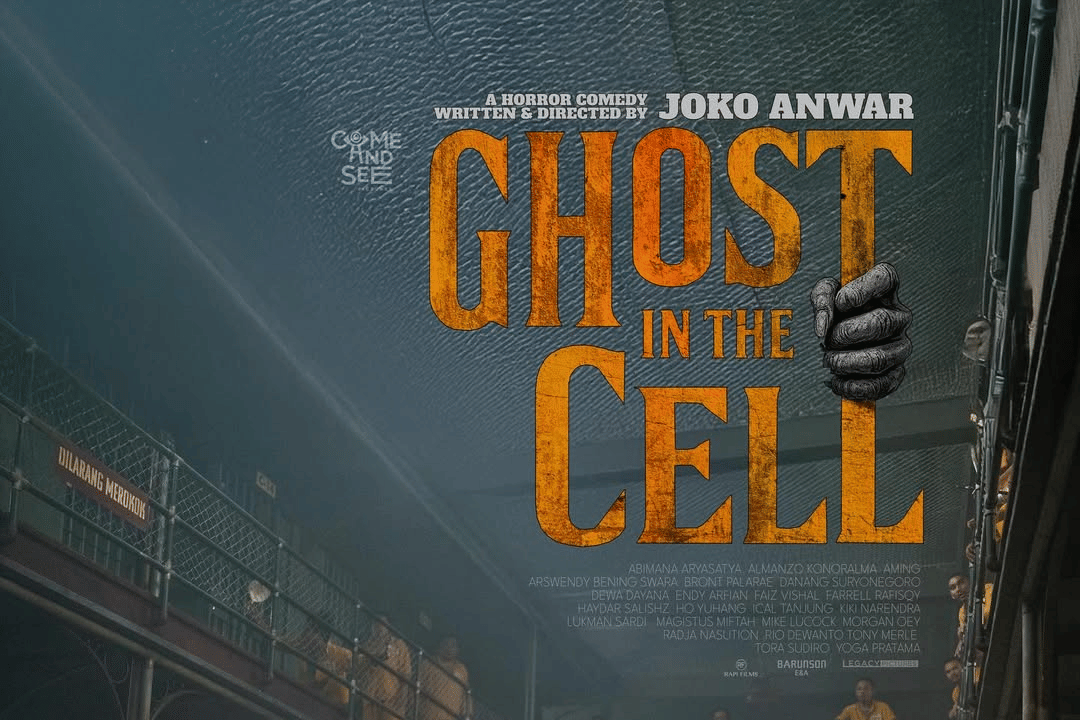

Penilaian Film 28 Years Later: The Bone Temple, Pembukaan Cerita Baru!

Manusia yang Menjadi Masalah

Struktur sosial baru yang brutal dan penuh aturan aneh

Kekerasan bukan lagi insiden, tapi kebiasaan

Tidak ada jawaban moral yang nyaman

Wajah Infected yang Lebih Menyeramkan

Infected masih hidup dan menyerang karena dorongan agresi murni

Virus Rage merusak pusat empati dan logika di otak

Melihat manusia sehat sebagai monster yang harus dimusnahkan

Karakter yang Tidak Mencari Simpati <

Dua puluh delapan tahun adalah waktu yang cukup untuk dunia hancur, membusuk, lalu membangun bentuk baru yang sama sekali tidak sehat. Film ini tidak tertarik menunjukkan kiamat sebagai kejadian besar. Ia justru memotret kehidupan setelah kehancuran menjadi rutinitas. Reruntuhan bukan lagi sesuatu yang mengejutkan, melainkan rumah. Kekerasan bukan insiden, tapi kebiasaan.

Lingkungan yang ditampilkan terasa tua dan lelah. Alam sudah mulai merebut kembali kota, tapi bukan dengan indah. Semua terasa salah tempat, seolah dunia ini sudah berjalan terlalu jauh tanpa manusia. Tidak ada nostalgia berlebihan tentang masa lalu. Film ini seakan berkata bahwa masa lalu sudah mati, dan tak ada gunanya diratapi.

Yang membuatnya menekan bukan skala kehancurannya, melainkan kesan bahwa dunia ini tidak akan pernah pulih. Tidak ada harapan besar, tidak ada tujuan mulia. Yang ada hanya upaya bertahan satu hari lagi, lalu mengulanginya besok, dengan luka baru.

1. Manusia yang Menjadi Masalah

Semakin lama wabah berlangsung, semakin jelas bahwa ancaman terbesar bukan selalu yang terinfeksi. Manusia yang tersisa telah beradaptasi dengan cara yang salah. Mereka menciptakan struktur sosial baru yang brutal, penuh aturan aneh, dan sering kali dibenarkan atas nama bertahan hidup.

Dr. Ian Kelson yang membangun Bone Temple sebagai Memento Mori mengambil peranan penting bagi cerita. Selain itu ada Sir Jimmy Crystal yang merekrut para Finger, untuk menyembah The Old Nick (Setan), memperlihatkan kalau mereka adalah produk logis dari dunia yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Ketika hukum dan empati runtuh, ritual dan kekuasaan menggantikannya. Kekerasan tidak lagi dipandang sebagai dosa, tapi sebagai alat.

Film ini cukup berani untuk tidak memberi jawaban moral yang nyaman. Tidak semua manusia jahat, tapi tidak ada juga yang benar-benar bersih. Di dunia seperti ini, bertahan hidup sering berarti mengorbankan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan.

2. Wajah Infected yang Lebih Menyeramkan

Salah satu hal yang tetap konsisten dari semesta ini adalah konsep infected yang bukan mayat hidup. Mereka masih hidup. Jantung berdetak, paru-paru bernapas, otot bekerja penuh. Yang rusak adalah bagian otak yang mengatur empati, logika, dan kontrol emosi.

Virus Rage bekerja dengan mempercepat dan memperparah respons amigdala, pusat emosi primitif di otak. Ketakutan, marah, dan dorongan menyerang mendominasi segalanya. Tubuh dibanjiri adrenalin terus-menerus, membuat mereka cepat, kuat, dan tak mengenal lelah. Mereka menyerang manusia bukan karena lapar, tapi karena dorongan agresi murni.

Berbicara mengenai agresi murni, hal inilah yang dijelaskan di 28 Years Later: The Bone Temple. Ternyata mereka selama ini melihat manusia yang tidak terinfeksi sebagai zombie. Sebuah ilusi yang diciptakan oleh si virus, menyebabkan mereka menyerang para manusia tanpa ampun.

Manusia mengenal psikosis (melihat ilusi yang tidak nampak bagi orang lain), dan penyakit kejiwaan itu ada obatnya...

3. Karakter yang Tidak Mencari Simpati

Dr. Ian Kelson yang dimainkan Ralph Fiennes adalah pusat emosional film ini. Fiennes bermain sangat menahan diri, nyaris tanpa ledakan emosi besar, tapi justru itu yang membuat karakternya terasa mengganggu. Tatapan mata, cara berjalan, dan nada bicara yang dingin memberi kesan seseorang yang sudah lama berdamai dengan kengerian dunia. Ia tidak mencoba menjadi tokoh baik, dan Fiennes cukup percaya diri membiarkan penonton menilai sendiri apakah Kelson masih manusia atau sudah melangkah terlalu jauh.

Berbanding terbalik, Sir Jimmy Crystal yang diperankan Jack O’Connell tampil liar dan penuh energi berbahaya. O’Connell memberi karisma yang tidak nyaman, membuat karakter ini terasa hidup, manipulatif, dan sulit ditebak. Ia bukan antagonis yang sekadar kejam, tapi seseorang yang benar-benar menikmati kekuasaan di dunia tanpa aturan. Setiap adegannya selalu membawa ancaman, bahkan saat ia hanya berbicara santai.

Sementara itu, Spike yang dimainkan Alfie Williams menjadi jangkar emosional film tetap dibuat cengeng. Aktingnya terasa jujur, menunjukkan anak muda yang tumbuh di dunia rusak tanpa pernah mengenal versi yang lebih baik. Williams sangat aktif dalam menunjukkan ketakutan atau keberanian, dan justru karena itu karakternya terasa nyata. Ia tidak diminta untuk disukai, hanya untuk bertahan, dan itu cukup.

Yang paling unik adalah kehadiran Samson, Alpha Infected yang diperankan Chi Lewis-Parry. Lewat bahasa tubuh dan fisik yang dominan, Samson terasa lebih dari sekadar monster. Ada kesan sisa kesadaran di balik keganasannya, membuat interaksinya dengan Kelson jadi salah satu elemen paling mengganggu sekaligus menarik di film. Tanpa dialog berarti, karakternya tetap meninggalkan kesan kuat.

4. Horor yang Tidak Ingin Menghibur

Film ini tidak berusaha membuat penonton merasa nyaman, apalagi terhibur. Ketakutan datang bukan dari jump scare, tapi dari suasana yang perlahan menghimpit. Ada perasaan tidak aman yang konstan, bahkan saat layar sedang tenang.

Bone Temple sebagai simbol terasa tepat. Ia bukan hanya tempat fisik, tapi representasi dunia yang dibangun di atas sisa-sisa kemanusiaan. Indah dengan cara yang salah, megah dengan harga yang mengerikan.

Saat film berakhir, yang tersisa bukan hanya kepuasan, tapi kelelahan emosional. Dan itu terasa disengaja. Film ini ingin penonton keluar dengan perasaan tidak enak, karena dunia yang ditampilkan memang tidak memberi ruang untuk rasa lega. ini bukan hanya sebuah film zombie, melainkan sebuah harapan baru yang sudah lama terbuang dari dunianya.

Sinopsis 28 Years Later: The Bone Temple

28 Years Later: The Bone Temple mengambil latar hampir tiga dekade setelah dunia runtuh, ketika kehancuran bukan lagi bencana, melainkan rutinitas sehari-hari. Kota-kota yang ditinggalkan telah menjadi rumah baru bagi para penyintas, sementara kekerasan berubah dari kejadian darurat menjadi kebiasaan yang diterima. Tidak ada lagi mimpi tentang pemulihan. Dunia ini sudah terlalu lama hidup tanpa harapan.

Di tengah kehancuran itu, manusia justru berkembang ke arah yang mengerikan. Kelompok-kelompok baru muncul dengan aturan, ritual, dan keyakinan sendiri, salah satunya membangun The Finger sebagai simbol kekuasaan dan ketakutan. Ketika hukum dan empati runtuh, kekerasan menjadi alat bertahan hidup. Tidak ada pihak yang benar-benar bersih, dan setiap pilihan selalu menuntut harga yang mahal.

Ancaman bukan hanya datang dari para infected, yang masih hidup namun kehilangan kendali emosi akibat Rage Virus. Virus ini merusak pusat empati dan logika di otak, membanjiri tubuh dengan adrenalin dan dorongan agresi tanpa henti. Lebih mengerikan lagi, virus menciptakan ilusi psikosis: para infected melihat manusia sehat sebagai monster yang harus dimusnahkan. Di tengah dunia yang salah arah ini, Dr. Ian Kelson, Sir Jimmy Crystal, Spike, dan sosok Alpha Infected bernama Samson saling terhubung dalam konflik yang bukan sekadar soal bertahan hidup, tetapi tentang sisa kemanusiaan yang perlahan terkikis.

| Producer | Andrew MacdonaldPeter RiceBernie BellewDanny BoyleAlex Garland |

| Writer | Alex Garland |

| Age Rating | D 17+ |

| Genre | Horror, Post-Apocalyptic |

| Duration | 109 Minutes |

| Release Date | 14-01-2026 |

| Theme | Survival in a post-apocalyptic worldHumanity vs violenceFear, cultism, moral collapse |

| Production House | Columbia Pictures |

| Where to Watch | Cinema XXI, CGV, Cinepolis |

| Cast | Ralph Fiennes Jack O’Connell Alfie WilliamsErin Kellyman Chi Lewis-Parry |